常德日報記者 王浪 徐珊珊 通訊員 龔海燕 劉朝輝 周芬 文/圖

在北京與臨澧之間,每月總有一趟往返近三千公里的行程,被一位醫者默默堅持了兩年。他是首都醫科大學附屬北京友誼醫院骨科中心主任醫師、博士后唐海。2023年9月至今,他每月奔赴基層一次,每次兩至三天在臨澧縣中醫醫院坐診、手術、帶教,讓2000余名患者在家門口看上了北京專家。

唐海不僅帶來技術,更點燃希望。購置雙能X線骨密度測量儀,夯實臨澧縣中醫醫院骨質疏松診斷的“金標準”;引入血的骨代謝化驗項目這一重要的輔助手段在診療中的應用,顯著提升骨質疏松的診斷能力;推行先進的保椎間盤手術;送年輕醫生進京進修……他用一顆“醫者仁心”,架起了一座連接首都與基層的“健康橋”。

一次義診 堅定唐海基層坐診的決心

談起從北京來到臨澧縣中醫醫院定期坐診的緣起,唐海笑著說是一次“機緣巧合”。2023年3月27日至31日,他受邀前來給廣大基層醫務工作者授課,為百余名患者進行義診。

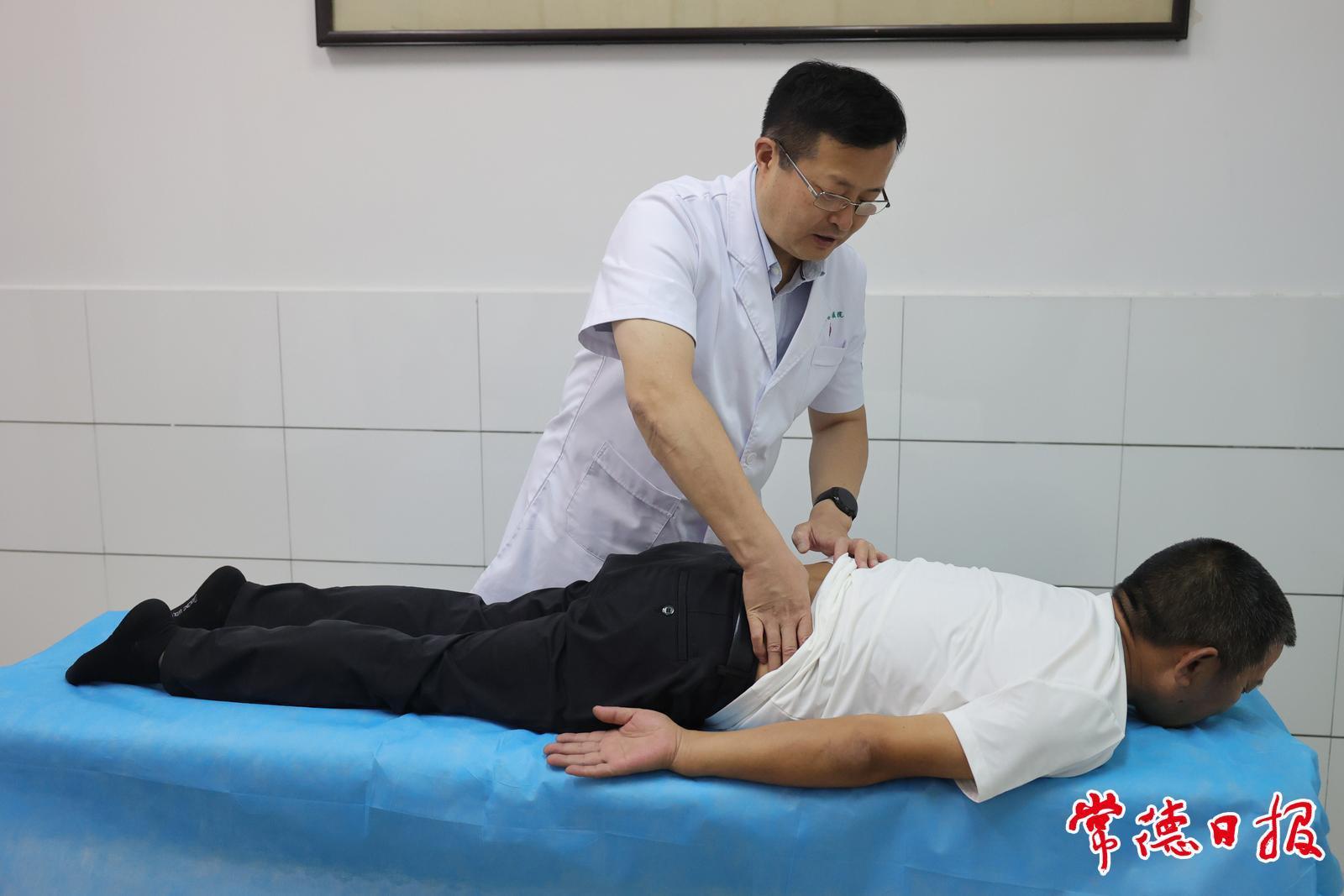

年過花甲的村民趙小英,因腰椎間盤突出導致臥床不起,坐著輪椅前來求診。唐海在義診中接診了她,并通過專業手法治療,極大緩解了她的疼痛,她當時就能下地行走。“我到處求醫,醫院都要我動手術,花兩萬塊錢不說,風險還很大,現在在家門口能遇到這樣的名醫,真是太好了。”老人感激不已。

唐海不僅為患者帶來康復的希望,也為當地醫務人員打開了更廣闊的醫學視野。在為臨澧縣所有醫療衛生單位從業人員的授課中,他特別指出,隨著我國人口老齡化程度不斷加深,骨質疏松癥及其并發癥——椎體壓縮性骨折,正嚴重影響老年人的生活質量,甚至成為潛在致死因素。唐海通過深入淺出的講解,將“老年骨質疏松規范診療”的系統知識帶給基層,令在場醫務工作者受益匪淺。

短短五天的義診,唐海深刻感受到基層群眾對優質醫療資源的渴求,也察覺到因系統培訓不足、設備落后等因素,基層在骨質疏松等專科疾病的診療方面存在明顯短板。返京后,他始終放不下那里的患者和同行。“很多疾病不是不能治,而是缺方法、缺設備、缺帶教。”幾經思考,他作出一個決定:每月抽出兩至三天,赴臨澧坐診,將技術真正沉下去。

基層坐診 踏出一條精準醫療幫扶之路

唐海的決定,讓臨澧縣中醫醫院黨委班子和醫護人員倍感振奮。經過積極溝通與籌備,2023年9月19日,“唐海名醫工作室”在該院正式揭牌成立。從此,唐海開啟了他每月一次、跨越千里的基層醫療幫扶之路。

在臨澧縣中醫醫院,唐海的工作圍繞四個方面展開:坐診、手術、查房和教學。患者們紛紛慕名而來,周邊地區許多疑難病患也因此受益。患者周先生長期腳麻,屢次就醫均被當作椎間盤突出治療,癥狀未見好轉。唐海經細致查體,診斷其為“跖管綜合征”,對其手法復位治療后,患者的癥狀顯著緩解。

唐海不僅看病,更重視“傳幫帶”。他發現醫院在骨質疏松診療方面缺乏專業設備,便建議醫院引進了雙能X線骨密度測量儀,建立起該疾病診斷的金標準;系統講授“血的骨代謝化驗”等輔助診斷方法,極大提升了早期診斷和療效評估水平;帶領團隊成功開展了3例“保椎間盤手術”,這是目前脊柱外科領域最先進的手術方式之一,能夠最大限度地保留患者的脊柱功能,減少手術創傷。此前,這類手術在縣級醫院幾乎難以開展。

“唐教授不僅教我們怎么做,更教我們為什么這么做。”醫院骨科醫生鄒歡深有感觸。在唐海的推薦下,他前往北京友誼醫院進修半年。“不只是學技術,更是開闊眼界、轉變思維,真正學會以病人為中心全面思考問題。”

授之以漁 讓優質醫療資源在鄉土扎根

兩年來,唐海的付出悄然改變了這座縣級醫院和無數患者的生活。

2023年9月19日至2025年8月27日,唐海累計接診患者2000余人次。曾經需要遠赴省城甚至北京才能看的病,如今在縣城就能得到診治;曾經因設備、技術有限而難以明確的診斷,如今也有了清晰的診療路徑。

最讓唐海欣慰的是,醫院在骨質疏松診治能力上實現了“從無到有、從有漸優”的跨越。用他的話說:“如果以10分為滿分,過去醫院在骨質疏松診療方面只能打2分,現在至少可以達到5分。”

但在他看來,這還只是起點。

“授人以魚不如授人以漁。真正的幫扶,是留下帶不走的醫療隊。”唐海表示,下一步將繼續深化“傳幫帶”機制,重點培養專科骨干,完善人才梯隊,幫助醫院打造出更具影響力的骨科品牌。

臨澧縣中醫醫院黨委書記黃海山對唐海帶來的變化深感欣喜,并對醫院高質量發展充滿信心。他表示,醫院將以名醫工作室為抓手,持續推進學科建設,全面提升服務能力,更好地回應百姓的健康期盼。