常德日報記者 曾玉英 通訊員 賈琳 文/圖

初冬時節,沅澧大地晚稻收割已近尾聲。一臺臺稻草打捆機穿梭田間,一派忙碌景象。安鄉縣三岔河鎮的湖南玖源農業發展有限公司(以下簡稱“玖源農業”)大米加工中心,籽粒飽滿的稻谷伴隨機器的轟鳴,實現了從稻谷烘干到大米成品包裝的全流程標準化作業。不遠處的鼎城區謝家鋪鎮,湖南億澤生態農業科技有限公司(以下簡稱“湖南億澤”)鴨稻共生示范區,公司創新推出“認領一畝田”模式,建立農產品質量溯源體系,讓生態大米直達餐桌,畝均產值較傳統種植提升兩倍以上。這一幅幅喜人圖景的背后,離不開常德市農林科學研究院(以下簡稱“市農科院”)水稻產業專家服務團隊的護航。

作為糧食主產區,常德市始終把保障糧食安全擺在突出位置。近年來,市農科院以“農科專家沅澧行”活動為載體,組建水稻產業專家服務團隊,選派多名市、院兩級的科技特派員,深入企業,將實驗室的科研成果轉化為田間地頭的生產力,用良種良法為糧食安全筑牢根基,為鄉村振興注入科技動能。

技術服務零距離 田間地頭解民憂

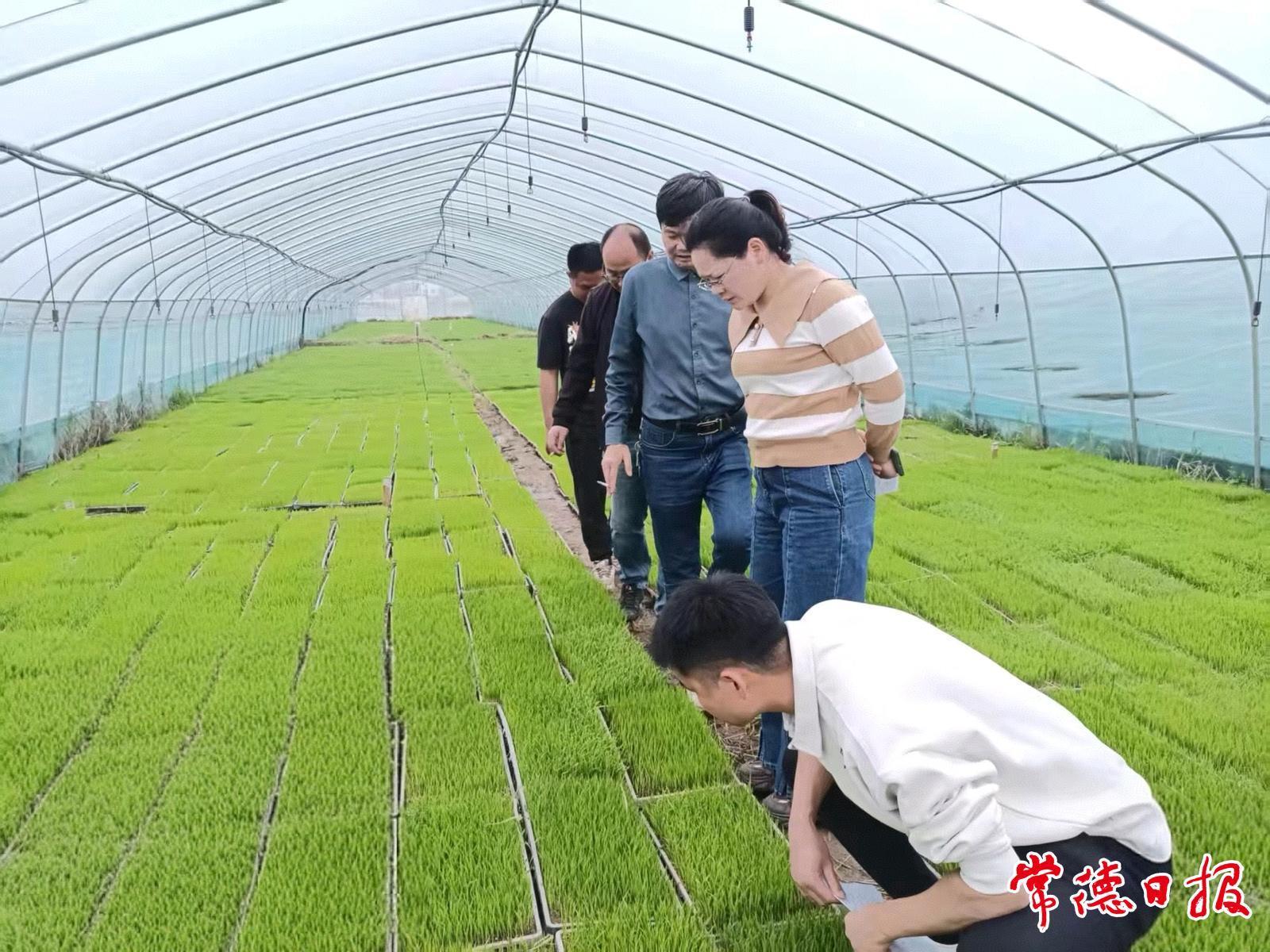

“育秧時要控制好溫度濕度,避免寒潮影響;移栽密度每畝控制在1.8萬蔸左右,保證通風透光。”春耕育秧關鍵期,市農科院水稻產業專家服務團隊冒著寒潮大風天氣,深入玖源農業的育秧基地,現場指導農戶進行大棚育秧。針對早稻育秧易受低溫影響的問題,專家們不僅帶來了《早稻育秧技術要點》手冊,還通過微信群發布《今日說稻》技術意見,線上線下同步解答種植戶疑問。

在湖南億澤的鴨稻共生示范區,專家團隊針對企業提出的病蟲害防控與鴨群管理平衡問題,量身定制解決方案:引入物聯網傳感器實時監測稻田溫濕度,通過數據模型優化種養協同效率;底肥采用腐熟牛糞搭配菜籽餅肥,配合微生物菌劑加速發酵,追肥分三次補充氨基酸水溶肥,確保水稻養分均衡供給。在今年稻飛虱易爆發的氣象條件下,經過專家的技術指導,基地第一年高檔優質水稻玉針香畝產超過700斤。為成功復制推廣該技術模式,專家和企業合作撰寫了《稻鴨共生綠色生產技術規程》團體標準,并面向社會發布,為我市稻鴨共生模式提供了技術參考。

“農科專家不是來開一次會、講一堂課就走,而是真正扎根田間,跟著農事季節跑。”湖南億澤負責人陳運秋感慨道。從春耕育秧到夏管防蟲,從秋收晾曬到品種選留,每個關鍵環節,專家團隊都上門開展技術服務。

為讓技術服務覆蓋更多農戶,市農科院創新“專家+企業+農戶”服務模式,通過企業搭建技術推廣橋梁,讓小農戶共享科技成果。玖源農業帶動周邊農戶發展有機水稻種植,專家團隊通過公司對農戶進行集中培訓和分散指導,形成統一選種、統一育苗、統一管理、統一收割的標準化生產體系,讓傳統農民變身懂技術、會管理的新型職業農民。

專家團隊還加大對大面積水稻生產技術指導,今年以來,開展現場技術服務43次,解決技術難題40多個,開展現場技術培訓4次,培訓人數300人次以上。團隊成員還積極參與“港中坪田間說稻”云黨建直播授課,線上培訓2200人以上。

種業創新破瓶頸 優質品種結碩果

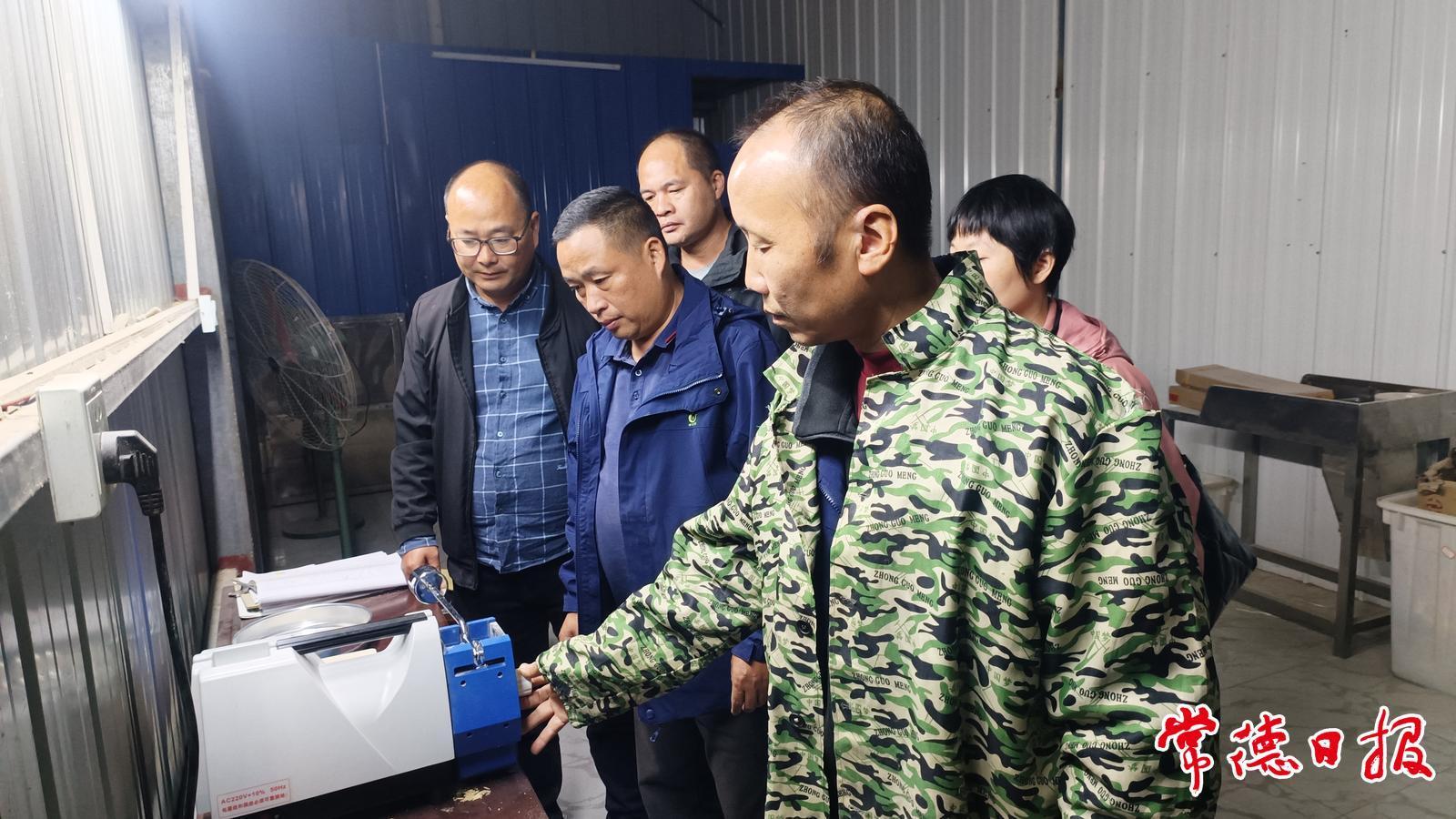

“以前種水稻,要么產量低,要么品質差,很難賣出好價錢。現在有了農科院選育的優質品種,加上專家指導的種植技術,每畝不僅能增產100多斤,收購價還能提高三成。”玖源農業總經理拿著剛檢測完的稻谷品質報告,臉上滿是喜悅。這家集種植、加工、銷售于一體的現代化農業企業,曾一度受制于傳統品種的局限,2014年返鄉創業的企業家梅培元,雖懷揣打造有機農業示范基地的初心,卻在品種選擇上屢屢碰壁。

為此,市農科院水稻產業專家服務團隊主動對接公司,針對安鄉低洼地帶的土壤特性和氣候條件,量身篩選出“常農香”系列優質稻品種。該系列優質稻不僅具有適應能力強、產量高、抗倒伏等特點,而且大米晶瑩剔透、油亮光澤、香味濃郁、口感好,企業經濟效益明顯。

為持續破解種業“卡脖子”難題,市農科院建立水稻育種實驗室和18個示范基地,開展主推品種篩選、優質稻配套栽培技術研究等工作,近年來相繼選育出“兩優2833”、“兩優2818”等一批國審、省審品種,同時結合分子標記輔助育種,選育出一批優質、高產、濃香、綠色安全的“常農香系列”水稻品種,為“常德香米”注入強勁“常德芯”。

從春耕育秧到夏耕管理,從技術攻關到成果轉化,市農科院水稻產業專家服務團隊用腳步丈量土地,用智慧破解難題。他們帶著實驗室里的科研成果,走進田間地頭,把復雜的技術轉化為農戶易懂易學的實用方法;他們傾聽農戶心聲,回應生產需求,讓科技服務精準對接農業發展痛點。

水稻專家們的付出,不僅換來了沉甸甸的稻穗,更贏得了農戶的信賴與贊譽。在沅澧大地的田埂上,這支專家團隊正以科技為筆、以汗水為墨,書寫著糧食增產、農民增收、產業增效的時代答卷,為“桃花源里和美鄉村”建設注入源源不斷的農科力量。