“沒有金剛鉆,別攬瓷器活”,說的是一門古老的民間手藝——“鋦瓷”,這種中國古代的傳統手工技藝,起源于宋,興盛于明清。宋代的《清明上河圖》上就描繪了鋦瓷的人物,因此,作為非遺項目,鋦瓷這一行當就成了傳承的內容。

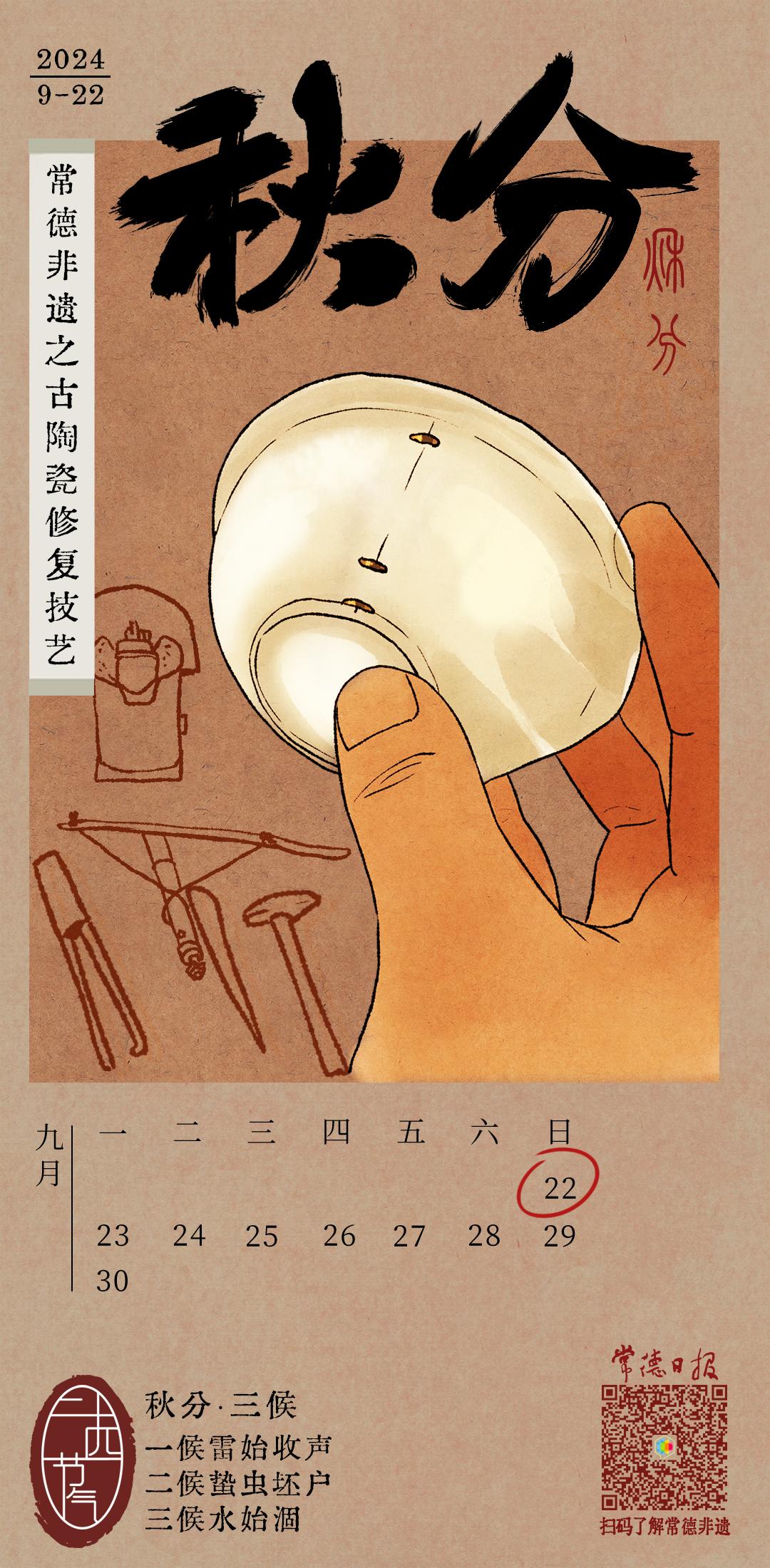

中國作為世界上最早掌握瓷器制作的文明之一,瓷文化是中國傳統工藝、文化生態的重要組成部分。因此,原本純粹是為了維護或保持瓷器本身實用功能的鋦瓷手藝伴隨著先民們“惜物保福”的文化習俗逐漸衍生出藝術、商業方面的價值,跨越幾個世紀的傳承至今。鋦瓷,顧名思義:鋦釘補瓷,將金屬絲打成大小不一的鋦釘(也叫鋦子),再把這些釘鉚進鉆好孔的破裂瓷器中,接著捶打釘腳,讓釘腳一個個嵌入小孔里將裂縫把緊。當所有的鋦釘都鉚好后,碗壁完好如初,外壁釘帽如拉鏈般緊扣,再涂上黏性強的油灰膏,一個瓷器就鋦成了。

李氏鋦瓷從清末民初之后分為兩大類,即:常活,就叫粗活,純為民間生活用品為主的鋦瓷修復粗活。而另一類則是經過藝術加工專為藝術收藏的鋦瓷細活,即:行活,也叫秀活。

作為古陶瓷修復技藝(李氏鋦瓷技藝)湖南省級代表性傳承人,修補瓷器,既是傳統技藝的傳承,也是在幫助人們延續記憶,自己每修復一件瓷器,就是了解一段故事。從他最開始鋦補一些生活用品,到現在基本只修復茶具、茶杯甚至老物件,能明顯看到中國社會發展變化和百姓生活水平的提高。“從前的鋦匠和今天的鋦匠,在鋦的物件、鋦的意義上有很大區別,如今的鋦瓷更多的是承載了人們的記憶和情感。”

2021年,古陶瓷修復技藝(李氏鋦瓷技藝)列入第五批“湖南省非物質文化遺產代表性項目名錄”。

來源:常德日報 常德市文化館 鳳凰網 瀟湘晨報

手繪/資料整理:湯雅茜