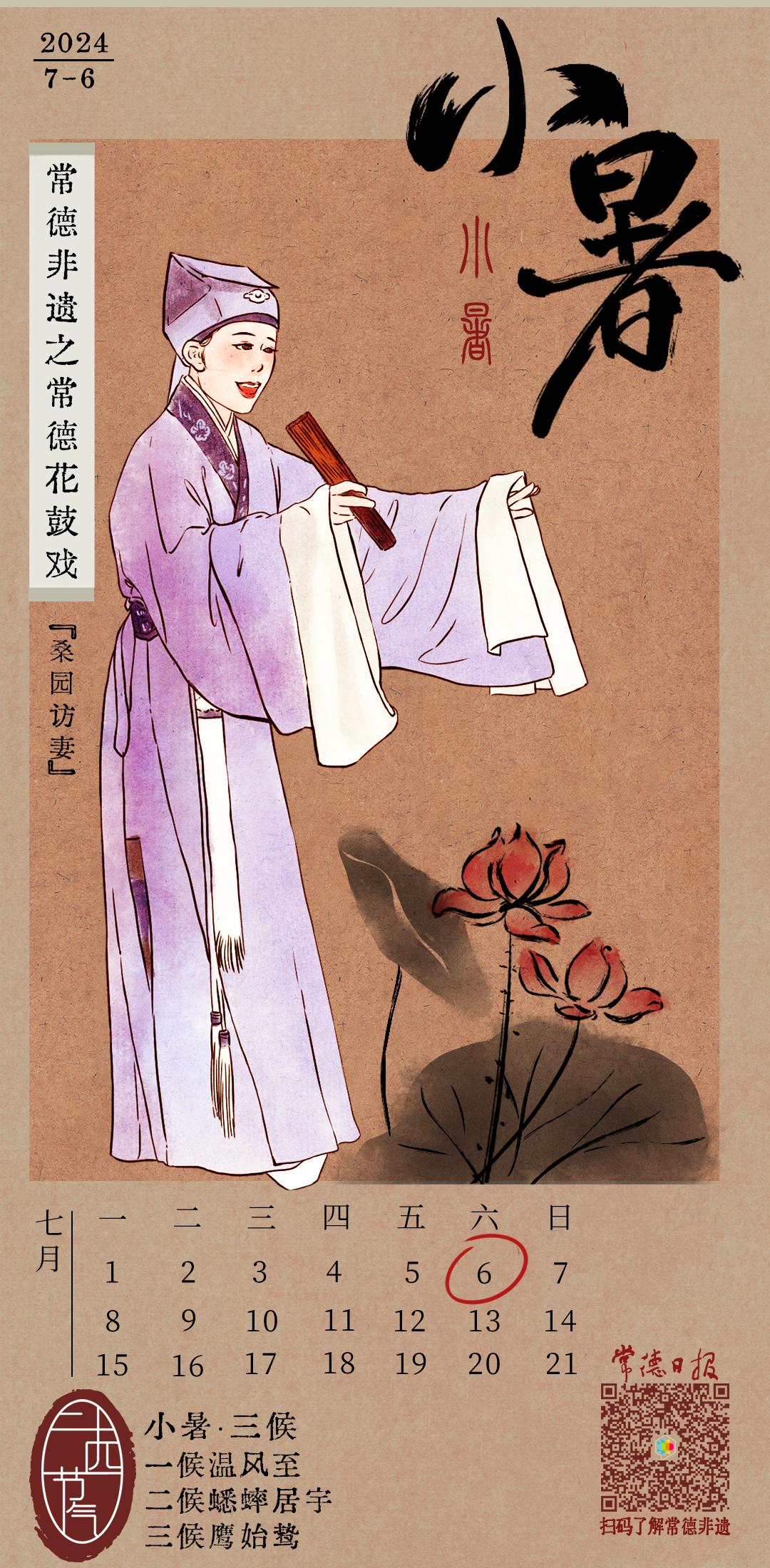

常德花鼓戲,是以常德鼎城區(qū)為中心,流行于常德市所轄各縣城鄉(xiāng)的地方小戲。常德花鼓戲是一種極具地方特色的漢族戲曲劇種。距今已有200多年歷史,流行于沅水流域以及湘北鄂南比鄰地區(qū),歷有燈戲、花鼓戲、楚劇等稱謂。本世紀(jì)50年代初正式定名為“常德花鼓戲”。

清乾隆、嘉慶年間由當(dāng)?shù)孛耖g歌舞、儺戲并融合外來腔調(diào)綜合發(fā)展而成,史載,清道光初年以花鼓戲稱呼的常德花鼓戲已有相當(dāng)規(guī)模的專業(yè)戲班。其最初的演出多以小丑、小旦為主角的“二小戲”和以小生、小旦、小丑為主角的“三小戲”劇目。常德花鼓戲的三大音樂元素為“正調(diào)、地花鼓和打鑼腔”。最初是打鑼腔,其演唱形式是“一唱眾合”不托管弦,鑼鼓幫腔,演出形式是丑角、旦角唱著打鑼腔和小調(diào),進行載歌載舞簡單的表演故事。后來由四川傳入的梁山調(diào)和當(dāng)?shù)氐拿耖g音樂、宗教音樂和戲曲音樂相結(jié)合,形成了具有常德花鼓戲特色的聲腔——正調(diào),因為正調(diào)具有表現(xiàn)力強、音調(diào)淳樸、結(jié)構(gòu)簡單,適合各種劇情人物的需要,能表現(xiàn)多種情緒,且口語化、易學(xué)易記等藝術(shù)特點,逐漸替換了打鑼腔。正調(diào)演唱的最大特點是每句句尾用假嗓翻高八度,在音程、音域和音色上造成一種強烈的反差,俗稱“金線釣葫蘆”。

由于常德花鼓戲的音樂表現(xiàn)手段不斷豐富,表演程式逐步完善,常德花鼓戲逐漸以丑旦歌舞演唱型的生活小戲,成為了一種行當(dāng)較齊、聲腔豐富的完整、定型的戲曲形式。為了推動常德花鼓戲的發(fā)展,1958年由北京、湖南省以及常德本土的一些音樂專家成立了常德花鼓戲音樂改革小組,在正調(diào)的基礎(chǔ)上,通過不斷改良、創(chuàng)新,發(fā)展了更加靈活適用的新正宮調(diào),并于60年代末和70年代初開始逐漸融入到劇本音樂中,慢慢地被觀眾所接受。從傳統(tǒng)花鼓戲《尤二姐之死》和現(xiàn)代花鼓戲《嘻隊長》開始逐漸替代了老正宮調(diào)而成為常德花鼓戲的主要音樂元素。常德花鼓戲的主要舞臺語言是常德官話,所以極富地方特色,被常德觀眾所喜愛。其表演生活氣息特濃,具有樸實細(xì)膩的風(fēng)格。

2008年,“常德花鼓戲”被列入第二批"國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄"。

來源:常德市文化館 文旅湖南 常德市鼎城區(qū)花鼓戲保護中心

手繪/資料整理:湯雅茜