常德日報記者 曾妮 文/圖

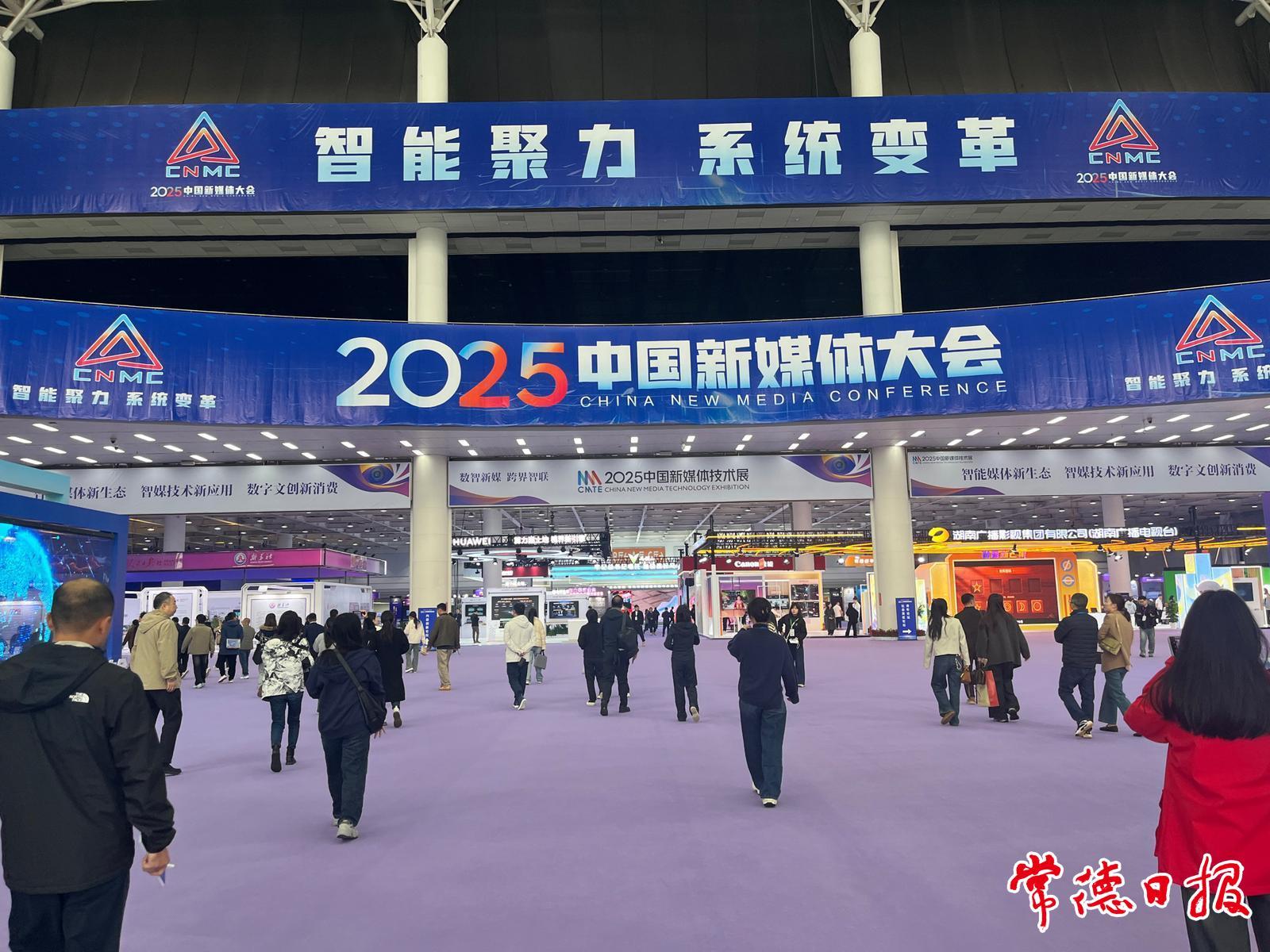

湘江之畔,智能浪潮奔涌。近日,以“智能聚力系統變革”為主題的中國新媒體大會在長沙舉行。AI編輯部、媒體大模型、數字人主播等前沿產品集中亮相,讓來自全國各地的新聞工作者既震撼又焦慮。有年輕記者感慨“剛畢業就遭遇夕陽產業”,也有資深從業者坦言“越來越不會寫稿子”。這場行業盛會拋出的時代之問發人深省:當AI從工具配角躍升為決策主角,新聞業的邊界正在被重新定義。而真正決定記者命運的,究竟是AI本身,還是駕馭AI的人?

AI不是對手 是幫手

“AI技術讓我們突破時空等壁壘,讓新媒體人能夠親臨并呈現每個至關重要的現場。”新媒體大會上,來自長興融媒的新聞工作者創作的短視頻《另一種現場》讓大家眼前一亮,在她的作品里,AI是空間折疊器,是時空傳送門,是激發無限可能的創意催化劑。既讓大家的腳步丈量了現實大地,踏遍了古今時空,也讓大家的目光得以穿透博物館的玻璃展柜,把那些被深鎖其后的故事生動地展現在大家面前。

而在大會的新媒體技術展上,某媒體展示的AI采編工具則在新媒體領域展現出強大的輔助能力。AI快速整理采訪錄音、篩選新聞素材、核對基礎數據,這些過去需要耗費記者數小時甚至數天的重復性、流程性工作,如今短短幾分鐘就可輕松完成。

在新媒體行業飛速發展的當下,AI技術就像是一套基于已有數據的高效整合工具,能生成符合邏輯的文字、合成逼真的圖像,能快速梳理政策條文與數據,實時推送信息,將記者從機械的勞動中解放出來,讓其把更多精力投入深度思考與創意打磨,為新聞創作留出更充足的時間和空間。

AI正以顛覆性力量重塑內容創作與傳播的邊界,成為新媒體人突破局限、拓展可能的工具。不僅高效賦能于內容生產,更在呈現與傳播層面不斷創造驚喜,為行業注入了前所未有的效率與活力。

這種技術賦能,也讓新媒體人的“四力”實現了跨越時空的延伸——“腳力”不再局限于物理空間的阻隔,既能深入現實大地的每一寸肌理,也能自由穿行于古今時空的每一個角落,可以走進那些遙不可及的歷史現場;“眼力”不再止步于器物表面的觀察,而是深入肌理,洞察文明脈絡,喚醒沉睡的歷史回響;“腦力”更專注于在歷史與現實的交錯中梳理脈絡,于碎片信息中迅速搭建邏輯框架、錨定內容的核心價值;“筆力”則能牽引億萬用戶的視線,抵達那些本該被看見卻曾難以觸及的現場,讓小眾故事重煥生命力。也正因如此,記者的采訪半徑被無限拓寬,內容的深度與廣度也迎來了全新的可能。

這些記者專屬,AI學不會

AI技術的展示令人矚目,但其局限性同樣引人深思。AI在信息整合、數據處理方面展現出強大能力,卻始終無法替代人類記者的核心價值——真實、接地氣、鮮活的新聞故事以及新聞工作者的新聞敏感。

從能力本質來看,AI缺乏獨立思辨能力與創新判斷意識。某媒體展示的AI采編工具雖能快速整合會議資料,但最終有深度、有觀點的評論,仍需記者結合行業洞察與人文思考來完成;AI能提供海量素材,卻難以提煉出獨特視角,寫不出帶著記者個人風格與思想鋒芒的報道,更無法傳遞文字之外的情感溫度。

新聞的生命——真實,更是AI難以觸及的領域。真實的獲取,離不開記者親赴現場的決心與行動:AI無法代替記者爬上800米高的電視轉播塔,感受凜冽寒風中轉播員的艱辛與堅守;無法代替記者走進敬老院,觸摸失能老人手掌的溫度,傾聽他們內心的期盼;更無法代替記者深入鄉村,體驗耕種時的汗水與收獲時的喜悅。

在實際工作場景中,AI的“能力邊界”也十分清晰。報道民生政策落地時,AI能快速梳理政策條文與數據,可“辦事是否更方便”的真切感受、“經營有沒有變化”的實際反饋,只有記者走進社區、貼近商戶才能知曉。面對突發公共事件,AI能實時推送信息,可現場的緊張氛圍、受訪者的細微情緒、事件對普通人生活的具體影響,這些構成新聞靈魂的元素,唯有人類記者才能感知與傳遞。

AI可以生成流暢的文字,卻寫不出有溫度的故事;AI可以合成逼真的圖像,卻捕捉不到人心的震顫。這正是記者需要在深度思考中彰顯專業價值,在現場堅守中筑牢真實根基的根本原因。在技術革新的浪潮中,記者的核心價值不僅不會削弱,反而因這些不可替代的特質而愈發珍貴。

駕馭AI的正確姿勢

面對AI浪潮,記者該何去何從?許多媒體人給出一致答案:“AI不是敵人,要為人所用、為新聞工作者所用,要以駕馭而非被動接受的姿態,大膽擁抱AI時代。”

未來新聞行業的競爭,本質是“會用AI的記者”與“不會用AI的記者”的較量,核心在于讓記者的腳力、眼力、腦力、筆力與AI互補,而非對立較勁。

用AI延伸“腳力”,但絕不替代“在場”。過去,時間與空間限制讓記者難抵所有現場,如今AI輔助的遠程直播、VR建模能幫記者“看見”遠方場景,卻無法替代親赴現場的感知。AI能傳畫面,卻傳不了火災現場的灼熱、鄉村泥土的松軟、村民嘮家常的親切感。報道鄉村振興時,AI可展示航拍美景與經濟數據,但“玉米收成如何影響一家人的笑容”“村里小學是否有新操場”這類帶溫度的細節,唯有記者踩田間、坐炕頭才能捕捉,讓報道走進讀者心里。

用AI強化“眼力”,但不丟失“洞察”。信息爆炸時代,AI如“智能篩子”,能快速從海量信息中篩選線索、識別虛假內容、分析數據趨勢,幫記者避陷阱、鎖方向,比如監測熱點時統計熱度、分析輿論傾向。可AI只懂表面數據,缺乏洞察:某類消費投訴量上升,AI能說“投訴多了”“集中在哪些問題”,卻答不出“投訴集中在年輕人還是老年人”“是否反映行業漏洞”,這類基于專業素養的深度思考,唯有記者能完成,讓報道不止于表面。

用AI輔助“腦力”,但不放棄“思考”。AI能提供多視角素材、梳理觀點、建議報道框架,比如撰寫行業分析時整合多家研究報告,卻無法替代記者的判斷取舍。記者需結合行業理解,判斷哪些觀點更具代表性、哪些數據更有說服力、哪些趨勢值得關注,這種“去偽存真、去粗取精”的思考,AI難以復制。

用AI豐富“筆力”,但不丟掉“風格”。AI能生成多風格文字、輔助制作視頻漫畫,比如報道文化活動時快速出圖文、剪花絮,卻無記者的個性化表達。同樣寫書法展,AI或許能描述作品特點,而有“筆力”的記者會寫出“書法家落筆的停頓與力度”“觀眾駐足的輕聲贊嘆”,讓文字帶來畫面感與感染力,這種風格是AI無法模仿的。

AI時代,記者的定海神針是什么?

在AI時代,很多人會陷入一個誤區:覺得要駕馭AI,就得變成技術專家,把所有精力都放在學習技術上。但其實,駕馭AI的關鍵,從來不是追求技術熟練度,而是讓AI服務于新聞的本質:傳遞真實、客觀、有溫度的信息,守住新聞的價值。

新聞業的本質沒有變,還是要“記錄時代、傳遞真相、連接人心”;記者的核心價值也沒有變,還是要靠“腳力、眼力、腦力、筆力”去挖掘好故事、傳遞真情感。變的只是工具與方法,就像過去記者用鋼筆寫稿,后來用電腦寫稿,現在多了AI這個幫手,本質上都是為了更好地完成報道。

只要我們守住真實、客觀、有溫度的初心,主動學習AI的基本用法、積極探索人機協同的模式,就能讓AI成為助力而非阻力。比如:先用AI整理采訪素材,節省時間,再結合自己的現場采訪,補充細節、打磨文字,讓報道既有效率又有溫度;先用AI分析數據趨勢,找到報道方向,再去現場驗證細節,確保信息真實準確,讓報道既有深度又有說服力。

畢竟,打敗你的從來不是AI,而是不會用AI的自己,是面對新技術時的恐懼與退縮,是固守傳統思維不愿改變,是明明有工具能幫自己提升效率,卻偏偏不用,最后在競爭中落后。而那些能在AI時代站穩腳跟的記者,都有兩個共同點:守住了自己的能力,沒有因為有了AI就放棄深入現場、獨立思考;主動擁抱變化,把AI當成提升自己的工具,而不是敵人。

就像一位在大會上分享經驗的記者說的,“以專業為根、以技術為翼,勿忘初心,方能致遠。”只要我們不丟了記者的本分,又能學會用AI幫自己飛得更高,就能寫出更多有溫度、有深度、有力量的好報道,在這個變革的時代里,書寫屬于自己的精彩。